Curiosità sonore: L’Orecchio Assoluto e Relativo

Tempo lettura: 5 minuti

PREMESSA – Gli articoli del TUMTUM Studio sono ispirati da eventi che gravitano attorno allo studio. Alcuni esempi:

- Le Estensioni Vocali → per un cantante con estensioni vocali particolari.

- Il Boom Sonico → per il passaggio di un caccia che ha superato il muro del suono sopra la mia testa.

- Il Suono e il Rumore → per la presenza di un fiume vicino allo studio;

- Le Cuffie Chiuse e Aperte → per le diverse scelte di ascolto in fase di tracking, mixing e mastering.

- Le Pause → ovvero quando in studio si vuole fare tutto di fretta.

Li trovi tutti nella sezione Curiosità Sonore del sito.

Un nuovo evento: l’orecchio assoluto in studio

Questo nuovo articolo invece trae ispirazione da un’artista che frequenta recentemente il TUMTUM Studio. Cantante, compositrice, polistrumentista, e dotata di orecchio assoluto.

L’ultima volta che ho incontrato qualcuno con questa abilità risale alla fine degli anni ’80. Eravamo a cena con alcuni musicisti, tra cui un pianista con orecchio assoluto. A un certo punto, un bicchiere tintinnò sul vassoio di un cameriere e lui disse:

“È un Fa diesis!”

Un altro musicista lo contraddisse:

“No, è un Fa!”

Ne nacque un’accesa discussione. Il pianista insistette… e aveva ragione: era Fa#. L’orecchio assoluto non sbaglia. Mai.

Ma oltre all’effetto “wow”, a cosa serve davvero questa capacità?

Orecchio Assoluto: cos’è?

L’orecchio assoluto è la capacità di riconoscere o riprodurre una nota musicale senza alcun riferimento esterno. Se una persona con orecchio assoluto sente un suono, lo identifica immediatamente: Do, La#, Mi, Sol… e alla giusta altezza.

Questa abilità è innata o si sviluppa nei primi anni di vita, soprattutto se si cresce in un ambiente musicale.

Orecchio Relativo: cos’è?

L’orecchio relativo, invece, permette di riconoscere o riprodurre una nota basandosi su un riferimento sonoro noto.

La differenza chiave? Chi ha orecchio assoluto riconosce una nota senza bisogno di confronti. Chi ha orecchio relativo, invece, capisce le note basandosi sulle distanze tra loro.

Ad esempio, se una persona sa che una nota è un Do, può determinare le successive senza vedere lo strumento, semplicemente calcolando gli intervalli.

Questa abilità è molto utile per i musicisti perché permette di:

✔ Riconoscere accordi e armonie

✔ Trascrivere musica a orecchio

✔ Suonare senza spartito

✔ Intonare una melodia correttamente

L’orecchio relativo si può allenare, mentre l’orecchio assoluto è molto più raro e, se non innato, è quasi impossibile da sviluppare.

Meglio l’orecchio assoluto o relativo?

Non esiste un “meglio”. Dipende dal contesto.

Orecchio Assoluto

✅ Riconosce le note senza riferimenti

✅ Facilita la lettura e la trascrizione della musica

❌ Non aiuta necessariamente a comprendere gli intervalli e le relazioni tra le note

Orecchio Relativo

✅ Permette di riconoscere armonie, accordi e strutture musicali

✅ Si può sviluppare con l’allenamento

✅ Essenziale per improvvisazione e composizione

❌ Richiede un riferimento iniziale (ma è un limite trascurabile)

Per la maggior parte dei musicisti, l’orecchio relativo è più utile perché aiuta a suonare con gli altri e comprendere la musica in modo più profondo. Tuttavia, combinare entrambi gli approcci è la soluzione ideale.

Come allenare l’orecchio

1. Ascoltare il basso negli arrangiamenti

Il basso è la spina dorsale di un brano: spesso suona la tonica dell’accordo (Do per un Do maggiore, Fa per un Fa maggiore, ecc.).

Un buon esercizio è suonare un accordo al pianoforte e cantare la nota fondamentale, poi le altre note dell’accordo (Do, Mi, Sol per un Do maggiore).

🎧 Ascolta qui l’esercizio:

2. Riconoscere accordi maggiori e minori

La differenza sta nel terzo grado:

•Accordo maggiore → il III grado è naturale (Do-Mi-Sol)

•Accordo minore → il III grado è abbassato di un semitono (Do-Mib-Sol)

Associare la sonorità a un’emozione aiuta: maggiore = felicità, minore = tristezza.

🎧 Esercizio di ascolto:

Brani di riferimento per gli intervalli

Memorizzare intervalli tra le note diventa più facile associandoli a melodie famose:

🎵 Ottava (Do-Do) → Over the Rainbow – Judy Garland (ascolta da 52”)

🎵 Quinta (Do-Sol) → Star Wars Theme – John Williams (ascolta da 10”)

🎵 Quarta (Do-Fa) → Marcia Nuziale – Richard Wagner (ascolta da 12”)

🎵 Terza (Do-Mi) → Rock Around the Clock – Bill Haley (ascolta da 13”)

🎵 Sesta (Do-La) → La Traviata – Giuseppe Verdi (ascolta da 27”)

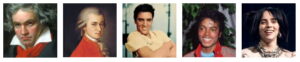

Artisti con orecchio assoluto

Alcuni dei musicisti più celebri con questa abilità:

Beethoven, Mozart, Elvis Presley, Michael Jackson, Billie Eilish

MA VENGONO DA MARTE?

E poi ci sono giovani prodigi come Dylan Beato, che riconosce note e accordi complessi al primo ascolto. Ascoltalo qui:

📹 Video di Dylan Beato con il padre Rick

Oppure questa giovane pianista con un talento straordinario: (sente le note suonate dal suo maestro, senza vederle, poi si gira e suona istantaneamente le note appena sentite).

📹 Video dello studente di pianoforte con orecchio assoluto

Qui sotto invece l’artista Victoria mentre suona un suo brano al TUMTUM Studio. Cantante, compositrice, polistrumentista, Victoria combina entrambi gli approcci di orecchio assoluto e relativo.

Nei suoi progetti è affiancata dall’orecchio relativo del sottoscritto.

Conclusione

L’orecchio assoluto è una dote straordinaria, ma non indispensabile per essere un grande musicista. L’orecchio relativo, invece, è uno strumento fondamentale per l’apprendimento musicale, e può essere sviluppato con costanza e pratica.

Victoria combina orecchio assoluto e relativo, rendendo il lavoro di studio più fluido e naturale.

L’importante non è il tipo di orecchio che si possiede, ma come lo si usa, e l’esistenza del momento in cui il proprio talento incontrerà un’opportunità.

R.B.

Gli argomenti di Curiosità Sonore sono presentati in modo semplice e accessibile, con l’intento di stimolare la curiosità del lettore e invogliarlo ad approfondire il tema.